歯磨き中にえずく場合の原因と対策

一部の患者さんは歯磨き中におえっとなってしまうことがあります。この現象は非常に不快で、時には歯磨き自体を避けてしまう原因にもなります。歯磨き中にえずいてしまう原因や、その対策についてご説明します。

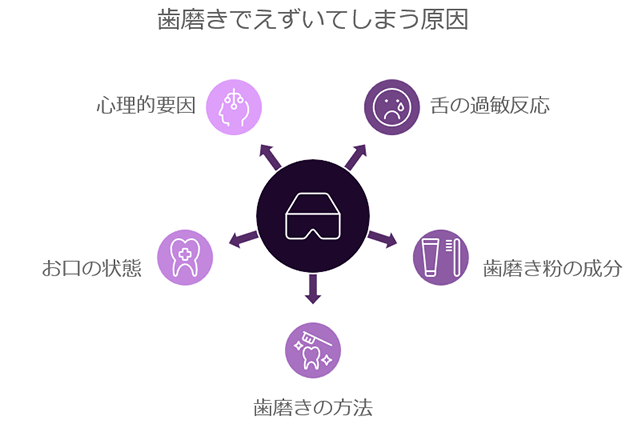

歯磨き中にえずく原因

歯磨き中にえずいてしまう原因には、さまざまな要因が考えられます。

1. 舌の過敏反応

舌は非常に敏感な器官であり、特に奥の方には多くの神経が集中しています。このため、歯ブラシが舌の奥に触れると、反射的に嘔吐反応が起こることがあります。以下の要素が影響します。

- 舌の位置・・歯ブラシが舌の奥に触れる位置で磨くと、強い刺激を感じやすくなります。

- 過敏な舌・・一部の人は舌が特に敏感であり、通常は問題ない刺激でもおえっとなりやすいです。

2. 歯磨き粉の成分

歯磨き粉に含まれる成分が刺激となり、嘔吐感を引き起こすことがあります。以下の成分が主な原因とされています。

- ミントの香り・・強いミント味や香りは、特に敏感な患者さんにとって刺激が強く感じられることがあります。

- 発泡剤・・多くの歯磨き粉には発泡剤が含まれており、これが喉の反射を引き起こすことがあります。

3. 歯磨きの方法を見直す

歯磨きの方法によっても、おえっとなる場合があります。以下の点に注意が必要です。

- 力の入れすぎ・・歯ブラシを強く押し付けて磨くと、舌や口内に余計な刺激を与え、嘔吐反射が起こりやすくなります。

- 奥までブラシを入れる・・無理に奥までブラシを入れることで、舌や喉を刺激し、おえっとなることが多いです。

4. お口の状態

口腔内の健康状態も、歯磨き中にえずいてしまうことに影響を与えます。特に以下のような状態が考えられます。

- 歯周病や虫歯・・口腔内に炎症がある場合、歯磨き時に刺激を感じやすくなり、嘔吐反射が起こることがあります。

- 口内炎・・口内炎があると、痛みや不快感からおえっとなることがあるため、歯磨きが辛く感じられることがあります。

5. 心理的要因

最後に、心理的な要因も歯磨き中にえずく原因になります。以下のような場合があります。

- 過去の経験・・過去に歯磨き中におえっとなった経験があると、その記憶が心理的な反応を引き起こし、再度の嘔吐反射につながることがあります。

- 緊張やストレス・・歯磨き時に緊張していると、体が過剰に反応しやすくなり、嘔吐感が増すことがあります。

歯磨き中にえずく原因には、舌の過敏反応や歯磨き粉の成分、不適切な歯磨き技術、口腔内の状態、心理的要因など様々なものがあります。これらの要因を理解することで、対策をおこなうことが可能です。歯磨きの刺激でえずきやすい患者さんは、まずご自身の歯磨きの方法や使用する歯磨き粉を見直し、必要に応じて歯科衛生士に相談することが重要です。

えずくことの影響

歯磨き中におえっとなると、次のような影響が出ることがあります。

- 歯磨きの中断・・嘔吐感から歯磨きを続けられず、口腔内の清潔が保てなくなる。

- 精神的ストレス・・歯磨きが不快な体験となり、歯磨きを避ける原因になる。

- 口腔内の健康リスク・・定期的に歯磨きをしないことで、虫歯や歯周病のリスクが増加する。

えずかないための工夫

おえっとならないためには、いくつかの対策が有効です。

1. 歯磨きの姿勢を見直す

- 鏡を見ながら・・歯磨きの際に鏡を見て、自分の姿勢を確認しながら行うと、ブラシをコントロールしやすくなります。

- リラックスした姿勢・・歯磨き中はリラックスした姿勢を保ち、深呼吸をすることで緊張を和らげることができます。

2. 適切な歯磨き粉を選ぶ

- 低刺激の歯磨き粉・・刺激の少ない歯磨き粉を選ぶことで、嘔吐感を軽減できます。特に敏感な患者さんには、無香料や低発泡のものがおすすめです。

- フッ素入り・・歯垢を効果的に除去しながらも、刺激の少ないフッ素入りの製品を選びましょう。

3. ヘッドの小さな歯ブラシを選ぶ

- 異物感を減らす・・ヘッドの小さい歯ブラシは大きい歯ブラシと比べてお口の中での異物感が少ないので

4. 磨き方を工夫する

- 優しくブラッシング・・強い力でブラシを当てず、優しく磨くことで、舌の刺激を軽減できます。

- 何度かに分けて磨く・・歯を一度に全て磨こうとせず、何度かに分けて部分的に磨くことで、舌への刺激を減らすことができます。

5. タイミングを工夫する

- 食後すぐの歯磨きを避ける・・食後すぐに歯磨きを行うと、口腔内の刺激が強くなることがあるため、食事後少し時間をおいてから磨くことをおすすめします。

- リラックスした時に磨く・・ストレスや緊張が少ない時に歯磨きをすることで、リラックスしやすくなります。

6. 心の準備をする

- 深呼吸を行う・・歯磨き前に深呼吸を行い、心を落ち着けることで、緊張を和らげることができます。

- ポジティブなイメージ・・歯磨き中に楽しいことを考えることで、気を紛らわし、嘔吐反射を抑えることができます。

7. 歯ブラシの選び方

- 柔らかい毛のブラシ・・柔らかい毛の歯ブラシを使用することで、刺激を軽減し、歯磨きを快適に行うことができます。

- 小さめのブラシヘッド・・小さめのブラシヘッドを選ぶと、奥まで無理に入れる必要がなくなり、舌の刺激を防げます。

8. うがいやガムの利用

- 食べ物や飲み物で口をゆすぐ・・歯磨きの前後に水やうがい薬で口をゆすぐことで、口腔内をリフレッシュできます。

- ガムを噛む・・歯磨きの前にガムを噛むことで、舌の緊張を和らげることができる場合があります。

えずくことを防ぐための習慣

日常生活において、おえっとなることを防ぐための習慣を取り入れると良いでしょう。

- 定期的な健診・・口腔内の健康状態を把握するために、定期的な健診を受けましょう。早期発見が重要です。

- 水分補給・・十分な水分を摂取することで、口腔内の乾燥を防ぎ、ブラシがスムーズに動くようになります。

- リラックス法の実践・・ヨガや深呼吸など、リラックスできる方法を取り入れることで、歯磨きのストレスを軽減できます。

まとめ

歯磨き中にえずいてしまうという方は多くおられます。その原因や対策を知ることで、快適に歯磨きを行うことができます。正しい姿勢や歯磨き粉の選択、テクニックの工夫を行うことで、おえっとならない習慣を身につけることができます。口腔内の健康を守るためには、定期的な健診を受けることも忘れずに行いましょう。