歯を失ってしまう原因とは?どうやって歯を守ればいいの?

「歯が抜けるのはどうして?」

「歯を失わないためにはどうしたらいいの?」

年齢に関わらず、歯を失ってしまうことがあります。多くの場合、虫歯や歯周病が原因です。それぞれについてご説明します。

目次

歯を失う原因とは?

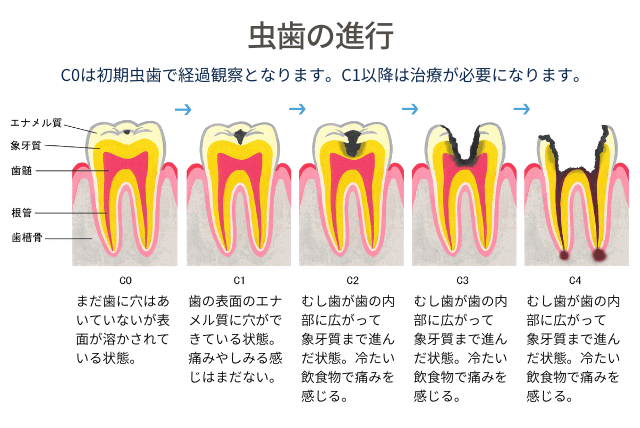

1. 虫歯

40代までの方が歯を失う原因は、虫歯が最も多いです。

40代までの方が歯を失う原因は、虫歯が最も多いです。

虫歯の原因菌で良く知られているのがミュータンス菌です。

ミュータンス菌はお口の中に食べ物や飲み物として入ってくる糖分をエサにして増え、糖分を代謝する際に発生する酸によってエナメル質を溶かしていきます。

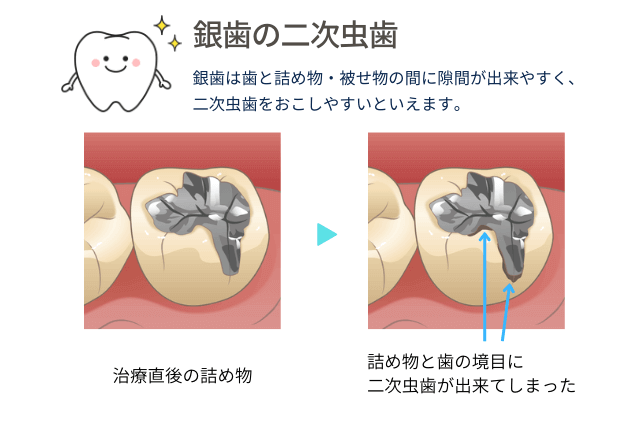

大人は二次虫歯と根面う蝕に注意

大人は、一度治療してから何年もたって再び虫歯になる二次虫歯や、歯茎が下がってきて歯の根が徐々にむき出しになって起こる根面う蝕の方が多いです。

二次虫歯とは?

治療をして何年もたつと、詰め物・被せ物が劣化したり、逆にエナメル質が削られたりして、詰め物・被せ物に隙間が出来てきます。そこから細菌が入り込んで、詰め物や被せ物の下で虫歯が発生するのが二次虫歯です。

二次虫歯は発見が送れる傾向があり、特に神経をとって被せ物をしている場合は痛みを感じませんので、かなり悪くなってから気付くことが多いです。

そのため、見つかったときにはかなり進行していて、抜歯になってしまうこともあります。

根面う蝕

老化や歯周病によって歯茎が徐々に下がってきて、象牙質が露出することがあります。

その部分はエナメル質に覆われておらず、とてもやわらかい組織なので、酸によって溶かされやすく、気をつけなければ虫歯になってしまいます。これを根面う蝕と呼びます。

根面う蝕にならないように、定期健診でチェックを受けましょう。

2. 歯周病

歯を失う大きな原因はもう一つあります。それは歯周病です。歯周病は日本人の8割以上がかかっているともいわれ、最近では若い人にも増えてきたため、若いうちから注意が必要です。ちなみに、昔は歯槽膿漏といわれ、シニアの病気とされていました。

歯周病の原因も細菌によるものです。歯周病を引き起こす菌はポルフィノモナス・ジンジバリス、トレポネーマ・デンティコーラ、タンネレラ・フォーサイセンシスの3種類が代表的なものです。

歯周病の症状は?

歯周病菌は空気を嫌いますので、歯と歯茎の隙間に入り込んで組織を破壊し、歯周ポケットを作っていきます。そうすると歯茎が炎症を起こして腫れますので、歯科医師や歯科衛生士は患者さんの歯茎を見ただけで歯肉炎を起こしていることがわかります。

歯肉炎は歯周病の初期段階で、歯垢や歯石を落としてお口の中から細菌を減らし、清潔に保つことで炎症は改善します。定期健診に通っている方は、早めに治療を始めると歯周病の悪化を食い止めることが可能になります。

しかし歯肉炎に気付かずに生活していると、やがて歯周病が進行していき、歯周ポケットが深くなって、歯茎が下がるということが起こってきます。

すると、歯茎に埋まっていた象牙質の部分が露出して、知覚過敏の症状が出てくると共に、歯周病菌は歯周ポケットの奥深く入り込んで、骨を破壊し始めます。

歯周病菌による骨の破壊が始まると、歯はグラグラし始めます。そしてそのまま抜けてしまうこともあります。

歯周病の症状は緩やかで、かなり悪くなるまではご本人は気付くことが出来ません。歯肉炎が見られる状態から歯を失うまでは、15年~30年程度かかります。初期の段階で治療を開始すれば改善しますので、早いうちに何とか食い止めたいものです。

3. 外傷

スポーツ中の事故や交通事故など、外部からの強い衝撃によって歯が折れたり、脱落したりすることがあります。特に、他の競技者と接触するスポーツを行う際には、適切なマウスガードの使用が推奨されます。

4. 生活習慣

不適切な食生活や喫煙、過度の飲酒なども歯を失うリスクを高めます。特に、糖分の多い食事や飲み物は虫歯のリスクを増加させ、喫煙は血行を悪化させるため歯周病のリスクを高めます。

これらの原因を理解し、予防策を講じることが、歯を健康に保つために非常に重要です。また、定期的な健診、適切な方法での歯磨きの習慣、そしてバランスの取れた食生活が、歯を守るためには大切です。

歯周病が歯を失う最大の要因

歯を失う原因の中でも、特に重要なのが歯周病です。歯周病は、歯と歯茎の間に溜まった歯垢の中の細菌が原因で炎症が起こり、歯を支える骨を溶かしていく病気です。歯周病は以下のプロセスで進行します。

- 歯茎の炎症(歯肉炎)・・最初に歯茎が腫れ、出血しやすくなります。この段階ではまだ痛みがないことが多いため、見過ごされがちです。

- 歯周ポケットの形成・・炎症が進行すると、歯と歯茎の間に隙間(歯周ポケット)ができ、さらに歯垢や細菌が溜まりやすくなります。

- 歯を支える骨の喪失・・最終的には、歯を支える骨が溶けてしまい、歯がぐらついて抜けてしまうことがあります。

予防としては、毎日の適切な歯磨きと定期的な健診が欠かせません。

虫歯が進行すると歯を失うリスクが高まる理由

虫歯もまた、歯を失う原因の一つです。虫歯が初期段階であれば、詰め物や被せ物で対処できる場合が多いですが、放置すると次のような問題が生じます。

- 歯の神経が侵される・・虫歯が進行して神経に到達すると、激しい痛みを伴います。根管治療が必要になることがあり、治療が遅れると最終的に歯を抜くしかなくなります。

- 歯の崩壊・・虫歯が進行し続けると、歯の大部分が失われてしまい、修復が不可能になることがあります。この場合も、抜歯が必要です。

虫歯は早期発見・早期治療が重要です。定期的な健診と正しい歯磨きを続けることで予防が可能です。

事故や外傷による歯の喪失について

スポーツや事故による外傷は、歯を失う原因となることがあります。特に、次のような状況で歯が危険にさらされます。

- 転倒やぶつかり・・スポーツ中や日常生活での転倒が原因で歯が折れたり、抜けたりすることがあります。

- 強い衝撃・・お口周りに強い衝撃が加わると、歯が抜けるだけでなく、歯の根や周囲の組織にも損傷が生じることがあります。

外傷による歯の喪失は予測が難しいため、特にスポーツをする場合は、マウスガードなどの装備を使って歯を守ることが推奨されます。

不正咬合や噛み合わせの問題が歯の喪失につながることも

不正咬合や歯並びの問題は、直接的に歯を失う原因にはならないことが多いですが、次のようなリスクを高める要因となります。

- 歯磨きがしにくい・・歯が重なっている部分に歯垢が溜まりやすく、虫歯や歯周病のリスクが高まります。

- 特定の歯に負担がかかる・・不正咬合によって、噛み合わせが不均衡になると、一部の歯に過度な力がかかり、その結果歯がぐらついたり、折れたりすることがあります。

矯正治療を通じて不正咬合を改善することで、歯を長持ちさせることができます。

虫歯を防ぐ生活習慣

1. 適切な食生活

虫歯の主な原因は、口腔内の細菌が糖を酸に変え、酸でエナメル質が溶かされることです。そのため、予防のためにはまず糖分の多い食べ物や飲み物の摂取を控えることが重要です。特に、甘いスナックやソフトドリンクの頻繁な摂取は避け、食事の間には水や無糖の飲料を選ぶようにしましょう。

2. 正しい方法での歯磨き

一日に最低2回、朝食後と就寝前に歯磨きをすることが推奨されます。フッ化物入りの歯磨き粉を使用し、2~3分かけて丁寧に磨くことが大切です。歯ブラシは約3ヶ月ごとに新しいものに交換し、3ヶ月以内であっても毛先が広がってきたら交換しましょう。

3. 定期的な歯科健診

歯科医師による定期健診は、初期の虫歯を見つけ出し、早期治療に繋げることができます。また、歯科衛生士が専用の器機を使って行うクリーニングによって、歯垢や歯石を完璧に除去することができます。

4. フッ素の利用

フッ素には歯質を強化し、酸によって歯が溶けるのを防ぐ効果があります。フッ化物入りの歯磨き粉の使用や、必要に応じて歯科医院でのフッ素塗布を検討しましょう。

5. 間食の制限

間食は口腔内の酸性度を高め、虫歯を引き起こしやすくします。間食をする場合は、糖分の少ないものを選び、食後には水を飲むか、うがいをすることで口腔内から糖を洗い流しましょう。

6. 水分補給

十分な水分を摂取することで、唾液の分泌が促進され、口腔内の自浄作用が働きます。特に、水や無糖のお茶は口腔内のpHバランスを整えるのに役立ちます。

これらの習慣を日常生活に取り入れることで、虫歯のリスクを大幅に減らすことが可能です。お口の健康を維持するためにも、これらの生活習慣に注意を払いましょう。

歯を失うのは老化のせいではない

高齢になれば確かに歯の本数が減っていく傾向にあります。しかし加齢が原因で歯が抜けるということはありません。高齢になれば老化のために歯茎や骨が衰えてグラグラし出して、やがて抜けてしまうと思っておられる方がおられますが、それは誤解です。

歯を失う主な原因は虫歯と歯周病です。つまり、虫歯と歯周病の予防をしっかりとやっていれば、何歳になっても健康なお口を維持することが出来るということです。

実際に歯を失った方の約4割が歯周病が原因です。次に多いのが虫歯がひどくなったために抜歯しなければならなかった方が3割おられます。

歯を失わないための治療や生活習慣

虫歯や歯周病を防ぐための治療や生活習慣は色々あります。一つひとつ心がけていきましょう。

- 毎日しっかり歯磨きする

- 糖質に偏らない食生活

- 食事や間食は時間を決めてとる

- ストレスの少ない生活

- 鼻呼吸

- 歯科医院での定期健診(クリーニング)

- 生活習慣病にならないよう気をつける

- 禁煙

歯を失わないための予防歯科(定期健診・クリーニング)

セルフケアをどんなに頑張っても、歯間や歯と歯茎の間の汚れは取れにくく、歯石になってしまうとなおさら取り去ることが出来ません。

そのため、虫歯と歯周病のチェックも兼ねて、3ヶ月に一度程度の頻度で定期健診を受けることをおすすめします。

当院ではエアフロー、PMTCでのクリーニングを行っており、歯周病の検査として歯周ポケットの深さや出血の有無、歯の動揺の有無も調べます。

歯周病の初期の段階ならこれだけでかなり改善しますし、既に中度以上の歯周病にかかっている方も、症状の進行を抑えることが出来ます。

まとめ

歯を失う原因の多くは歯周病と虫歯であること、そしてそれらの予防方法をご説明しました。歯の病気は初期治療が肝心で、手遅れになると歯を失うことにつながります。虫歯や歯周病を早く発見するためには、3ヶ月に一回程度の定期健診をおすすめします。